Metafora Bahasa, Fungsi Kritik dalam Kebudayaan Jawa

Oleh Indro Suprobo*

One of the most significant advances in semantics and stylistics

in recent years has been the work done by Roman Jakobson on metaphor and metonymy. He emphasised, or rather re-emphasised that there are two fundamental relations in language: those based on similarity and those involving contiguity. Similarity gives rise to metaphor, contiguity to metonymy (including synecdoche: part for the whole or whole for the part)….Metaphorical transfers are so common that they hardly need any illustration. Four types are particularly widespread: anthropomorphic metaphors, where names of parts of our body are applied to inanimate objects (foot of a hill); ‘zoomorphic’ metaphors, where human beings, for example, are assimilated to animals (a stupid person described as an ass), passages from concrete to abstract (bitter feelings); lastly, ‘synaesthetic’ metaphors, where one sense is transcribed in terms of another (sharp sound).1

Stephen Ullmann, Words and Their Meanings,

Australian National University Press Canberra 1974

Stephen Ullman, yang pernyataannya dikutip di atas, adalah seorang ahli linguistic dari Hungaria. Ia menulis beberapa buku antara lain, The Principles of Semantics (1951), Words and their Use (1951), dan Semantics: An Introduction to the Science of Meaning (1962). Dalam seri kuliahnya di Australian National University selama tahun 1974 dan akhirnya diterbitkan sebagai buku kecil berjudul Words and Their Meanings, ia menegaskan bahwa kemajuan yang sangat berarti dalam kajian semantik dan stilistik adalah metafora dan metonimi. Metafora di dalam bahasa dapat dipahami sebagai salah satu sumber kognitif yang penting dari pemikiran manusia, yang merupakan cara bagi manusia untuk memahami, memikirkan, dan menghayati suatu pengalaman atau realitas. 2

Para ahli linguistik merumuskan pengertian metafora secara bermacam-macam. Metafora dapat dipahami sebagai perbandingan antara dua istilah yang dibuat untuk mengeksplorasi sifat dari salah satu istilah itu. Metafora juga dapat dipahami sebagai ungkapan pemahaman suatu konsep dalam konteks konsep lain, dimana terdapat kesamaan atau korelasi antara keduanya. Metafora juga dapat dipahami sebagai ungkapan bahasa yang digunakan sebagai sarana untuk menyatakan hal-hal yang pada hakikatnya tidak sama. Sebagai pembanding ia tidak menggunakan kata “bagaikan, seumpama”, dan sebagainya sehingga ide pertama secara langsung terhubung dengan ide kedua, di mana keduanya dibandingkan secara implisit.3

Sebagai salah satu sumber kognitif yang penting dari pemikiran manusia, metafora merupakan bukti kreativitas dari pemikiran manusia sebagai homo simbolicum, yang sanggup mengambil jarak terhadap realitas, memahami sifat dan karakternya dan menempatkannya secara analogis atau secara kiasan, sehingga terbentuk pemaknaan baru. Metafora menjadi bukti bahwa manusia adalah makhluk yang mencari dan memproduksi makna.

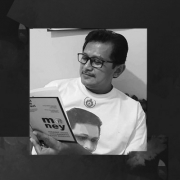

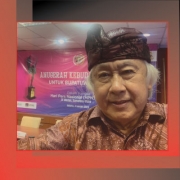

Buku kumpulan esai berjudul Manusia Membinatang yang ditulis oleh JC. Tukiman Taruna ini merupakan salah satu buku yang sejatinya membicarakan salah satu bentuk metafora di dalam bahasa, terutama di dalam khasanah bahasa Jawa. Bentuk metafora yang diperbincangkan di dalam buku ini adalah salah satu jenis metafora yang oleh Stephen Ullmann disebut sebagai zoomorphic metaphors, yakni metafora bahasa yang berkaitan dengan dunia binatang. Zoomorphic metaphors adalah bukti kreativitas dari pemikiran manusia sebagai homo simbolicum, yang sanggup mengambil jarak terhadap realitas dunia binatang, memahami sifat dan karakternya dan menempatkannya secara analogis atau secara kiasan, sehingga terbentuk pemaknaan baru, yang pada gilirannya dapat dikenakan untuk menggambarkan pengetahuan tertentu tentang realitas manusia, terutama berkaitan dengan perilaku manusia. Oleh karena itu, buku ini boleh disebut sebagai buku yang bergelut dengan kerja-kerja pemikiran manusia dalam pergulatan membangun makna, yang secara khusus termanifestasikan dalam produksi metafora, terutama metafora yang bersifat zoomorphic.

Zoomorphic Metaphors dan Karakter Budaya

Karena merupakan kreativitas pikiran manusia dalam wilayah bahasa, semua jenis metafora merupakan produk kebudayaan dan selalu mencerminkan kebudayaan pendukungnya secara kontekstual. Maka semua jenis metafora bahasa dapat menjadi petunjuk yang mengarahkan kepada karakter kebudayaan tertentu. Ini berarti bahwa setiap wilayah kebudayaan akan menghasilkan metafora-metafora yang berbeda.

Zoomorphic Metaphors sebagai produk bahasa hanya dapat dilahirkan dari suatu proses relasi intensif dan dalam durasi yang sangat panjang terkait dunia binatang, karena ia melibatkan proses pengenalan, pencermatan, pengamatan berulang-ulang, dan pembuktian yang sahih dari pengalaman. Produksi kreativitas pikiran ini tidak muncul dalam waktu sekejap. Ini berarti ada suatu pola hidup yang terus-menerus terpelihara dalam relasi dengan dunia binatang. Pola hidup yang berlangsung lama ini barangkali dapat disebut sebagai sub-kultur atau suatu tradisi kebudayaan. Sub-kultur atau tradisi kebudayaan yang memiliki relasi intensif dan berjangka panjang dengan dunia binatang, sangatlah mungkin disebut sebagai sub-kultur atau tradisi kebudayaan agraris, yakni tradisi masyarakat yang berkaitan dengan alam pertanian. Oleh karena itu dapat diduga bahwa zoomorphic metaphors merupakan produk kreativitas pikiran dari masyarakat agraris. Dalam konteks itu, zoomorphic metaphors merupakan cerminan dari kebudayaan masyarakat agraris dan merupakan produksi makna yang dilakukan oleh masyarakat agraris. Tentu saja, proses terbentuknya kesepakatan oleh masyarakat terkait makna yang diproduksi dari zoomorphic metaphors ini telah melalui proses yang sangat panjang dan rumit, melalui habituasi dan penegasan-penegasan yang berulang, dan diwariskan daari generasi ke generasi. Namun demikian, makna yang diproduksinya tetap dapat dimanfaatkan oleh beragam kelompok masyarakat lebih luas, di luar masyarakat agraris.

Dalam konteks ini, buku yang ditulis oleh JC. Tukiran Taruna ini merupakan buku yang sedang berupaya memanfaatkan produksi makna hasil pergulatan masyarakat agraris Jawa karena metafora-metafora yang digunakan adalah metafora dalam bahasa Jawa.

Fungsi Metafora dalam Masyarakat

Metafora memiliki banyak fungsi di dalam masyarakat teruta-ma dalam mengungkapkan bahasa. Aristoteles menggambarkan tiga fungsi dari metafora.4 Fungsi pertama adalah fungsi estetik. Metafora sebagai fenomena estetika diproduksi untuk meng-hadirkan emosi positif dalam diri pembaca atau pendengar. Metafora menegaskan ekspresi pada tuturan, menyuguhkan rasa kebaruan dan kejutan, dan mewujudkan gambaran tentang keindahan. Fungsi kedua adalah fungsi psikologis. Metafora membawa proses persepsi manusia tentang dunia ke dalam suasana psikologis yang nyaman. Berdasarkan kata-kata yang umum, metafora digunakan dan membantu menyajikan informasi yang disampaikan dalam bentuk penggambaran. Metafora bahkan dapat merepresentasikan benda-benda yang tak bernyawa dan mengungkapkan konsep-konsep yang abstrak ke dalam penggambaran-penggambaran yang dinamis dan hidup. Fungsi ketiga adalah fungsi kognitif. Fungsi ini terutama dijalankan dalam proses klarifikasi atau memberikan penjelasan. Metafora menghindari pernyataan yang panjang dan membantu mengekspresikannya secara lebih ringkas. Metafora membuat ucapan-ucapan menjadi memiliki makna yang lebih cemerlang dan jelas.

Berkaitan dengan fungsi ketiga, yakni fungsi kognitif ini, saya menambahkan suatu pemikiran berkaitan dengan upaya klarifikasi, penjelasan atau penegasan tentang salah satu bentuk pengetahuan manusia, yakni pengetahuan tentang nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang tentu saja sangat terkait dengan konteks kebudayaan masyarakat tertentu, merupakan acuan dan landasan dalam memandang realitas, menyikapi pengalaman atau peristiwa kehidupan, sekaligus dalam menjalankan praksis-praksis konkret dalam kehidupan bersama. Terkait fungsi kognitif ini, metafora menjadi salah satu cara untuk mengingatkan sekaligus mewariskan nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat agar seluruh jejaring praksis kehidupannya mencerminkan dan menghadirkan idealitas yang disepakati bersama. Terkait hal itu, fungsi kognitif metafora tampaknya dapat dijabarkan lagi ke dalam minimal dua jenis fungsi yang lebih kecil, yakni fungsi afirmatif nilai-nilai dan fungsi kritis nilai-nilai. Metafora sebagai fungsi afirmatif merupakan sarana untuk menegaskan penggambaran nilai-nilai ideal di dalam masyarakat. Sementara sebagai fungsi kritis, metafora menegaskan kritik terhadap penyimpangan atau reduksi nilai-nilai ideal yang terjadi di dalam praktik kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks fungsi kognitif-kritis inilah tampaknya buku Manusia Membinatang ini perlu ditempatkan, yakni sebagai upaya mengungkap makna-makna zoomorphic metaphors sebagai upaya menyampaikan kritik terhadap perilaku masyarakat.

Sekali Mendayung, Dua Pulau Terlampaui

Dalam konteks kajian semantik, yakni kajian tentang makna-makna bahasa, terutama makna-makna yang terkandung di dalam metafora, apa yang dilakukan oleh JC Tukiman Taruna melalui penerbitan buku ini bolehlah diumpamakan sebagai sekali mendayung, dua pulau terlampaui. Mengapa demikian?

Jika direfleksikan dan ditempatkan dalam peta besarnya, penulisan buku ini pertama-tama merupakan suatu praksis nyata nguri-uri tradisi dalam kebudayaan Jawa, terutama kreativitas dalam produksi ungkapan-ungkapan bahasa, agar senantiasa dikenali, diingat, dipahami, dan diinternalisasi oleh para pembaca lintas generasi. Pantas diakui bahwa ungkapan-ungkapan bahasa Jawa seperti zoomorphic metaphors yang dikenalkan, digali, dibicarakan dan dikontekstualisasi oleh JC Tukiman Taruna ini pada masa-masa kini sudah boleh dikatakan merupakan sesuatu yang asing bagi generasi masa kini. Barangkali satu atau dua ungkapan metaforis itu masih dikenali, namun tampaknya lebih banyak ungkapan yang tidak dikenali. Maka upaya menggali, mengenalkan kembali, menelusur konteks awalnya dan mengaitkannya dengan konteks masa kini, merupakan upaya yang penting dan menarik.

Kedua, melalui penggalian, pengenalan kembali, penelusuran konteks awal dan proses mengaitkan dengan konteks masa kini, penulis buku ini sekaligus sedang menyampaikan suatu kritik terhadap perilaku masyarakat masa kini. Zoomorphic metaphors yang diangkat dan dikenalkan serta digali makna-maknanya di dalam buku ini adalah zoomorphic metaphors yang memiliki fungsi kritik atas perilaku masyarakat, mendeskripsikan perilaku itu, dan sekaligus mengingatkan kepada nilai-nilai fundamental yang disepakati dan dijadikan sebagai acuan serta landasan dalam kehidupan.

Jika demikian halnya, apa yang dilakukan oleh penulis melalui buku ini sejatinya adalah satu langkah dayungan yang melampaui dua pulau, yakni satu langkah pendidikan yang dapat mencapai dua hal sekaligus yakni pendidikan kebudayaan sekaligus pendidikan karakter. Melalui buku ini, penulis sedang melakukan edukasi kultural, yakni mengenalkan kekayaan ekspresi kebudayaan dalam rupa-rupa metafora bahasa, terutama zoomorphic metaphors, kepada generasi masa kini. Sekaligus melalui buku ini penulis sedang melakukan pendidikan karakter karena zoomorphic metaphors yang dikenalkan, digali, dan dikontekstualisasikan itu merupakan metafora-metafora yang mengkritik perilaku masyarakat dan mengingatkan sekaligus menegaskan kembali perlunya menghadirkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi ke dalam praksis nyata.

Semoga buku ini benar-benar hadir sebagai buku edukasi kebudayaan sekaligus sebagai buku yang membantu menjalankan pendidikan karakter bagi pembaca.***

—————

1 Stephen Ullmann, Words and Their Meanings, Australian National University Press Canberra Lectures 1974, hlm.13.

2 Lih. Ermi Dyah Kurnia, “Ranah Sumber Binatang dalam Panyandra: Menjadi Cantik ala Orang Jawa”, Jurnal Sastra Jawa Sutasoma 11 (1) (2023), hlm.86-94, dalam http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/sutasoma.

3 Lih. Nova Rina, Yusrita Yanti, Putri Hardiyanti, “Types and Functions of Metaphors In The English Quotes”, dalam Jurnal of Cultura and Lingua, Universitas Bung Hatta, Vol.3 No. 3, 09 2022, hlm. 138-148.

4 Lih Bozorova Viloyat Muzaffarovna, Maqsudova Mohigul Usmonovna, Ikromova Makhsuda Bakoyevna, “Types And Language Functions of Metaphor” dalam Journal of Positive School Psychology, 2022, Vol. 6, No. 4, hlm. 9684–9690.

******

*Indro Suprobo, Penulis, Penerjemah, dan Editor Buku, tinggal di Yogyakarta.