Memugar Rumah Budaya : Puitika Autoetnografis Tengsoe Tjahjono

Oleh Prof. Dr. Djoko Saryono*

Kenapa penyair Tengsoe Tjahjono memilih judul (diksi) jenggirat, bukan judul (diksi) Banyuwangi meskipun pokok persoalan utama puisi-puisi dalam antologi ini tentang Banyuwangi — muasal penyair kita? Setelah sekian lama penyair kita suntuk menekuni genre puisi dan fiksi yang pendek-pendek, kenapa dalam antologi ini penyair kita menulis atau memamerkan puisi-puisi panjang yang beraneka ragam corak dengan ciri kekuatan naratif? Sebuah kebetulan atau kesadaran? Sebuah laku dan kerja ketaksadaran subtil dalam pengertian Gustav Jung atau sebuah niat yang disadari dengan maksud tertentu? Setelah sekian puluh tahun meninggalkan kampung halaman Banyuwangi secara fisikal-spasial dan geografis, mider ing rat (melakukan perantauan ke jagat budaya), kenapa dalam antologi ini penyair kita malah menenggelamkan diri ke dalam kampung halaman Banyuwangi? Seolah-olah dia ingin terkurung dalam kosmologi dan mitologi Banyuwangi yang dibayangkannya sendiri. Diri sosial dan kultural penyair kita sedang berada di mana dan mau dilabuhkan di mana dalam perjalanan masa yang mengubah dirinya dan juga Banyuwangi, hingga memugar kembali kosmologi dan mitologi Banyuwangi?

Menurut hemat saya, disadari atau tidak, Tengsoe menggunakan atau minimal memiliki pandangan dan orientasi strategis tatkala memilih diksi jenggirat dan bukan Banyuwangi. Secara strategis, Tengsoe tampaknya memandang dunia atau alam semesta ini dinamis, energik, eksplosif, dan terus bergerak atau berubah sehingga dia memilih verba (jenggirat) dan buka nomina (Banyuwangi). Bagi dia dunia tak pernah diam — dia menyaksikan “owah gingsiring alam donya“. Dunia bukan panggah dan kata benda, tapi berubah dan kata kerja. Di situ Tengsoe menomorduakan diksi Banyuwangi yang mengesankan nomina dan panggah, tetapi diksi jenggirat yang mengesankan verba dan berubah. Di dalam perjalanan budaya seorang Tengsoe, dilihatnya dunia berubah dinamis, energik, dan bahkan eksplosif. Sebab itu, bukan Banyuwangi yang menjadi spirit hidup penyair sebagai representasi manusia Banyuwangi, tetap spirit jenggirat yang ahai dan wahai ekspresifnya. Saya tak tahu, apakah dunia yang berubah terus-menurus itu merupakan buah kesadaran atau justru ketaksadaran Tengsoe. Yang jelas, oleh Tengsoe dari rantau atau kampung halaman baru, kampung halamannya disaksikan berlesat-lesat dan berkelebat-kelebat. Dan Tengsoe tampak menghikmati dan menikmati ayunan dinamika, energisitas, dan eksplosi kampung halamannya.

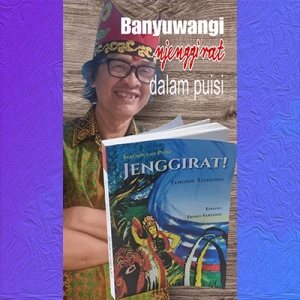

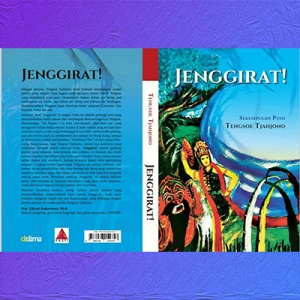

Foto Tengsoe Tjahjono dan sampul buku Jenggirat.

Sejalan dengan itu, dengan kesadaran dan/atau ketaksadaran, bahwa kampung halaman penyair penuh dinamika, energi, dan eksplosi, Tengsoe tak hendak menetap di kampung halaman lama saat ditinggalkan buat melakukan perantauan fisikal-spasial dan kultural. Dia merasa perlu mengubah kampung halamannya yang sudah menjadi rumah budaya baginya. Dengan penuh ‘jenggirat‘ tampak penyair kita berusaha memugar kampung halamannya yang sudah menjadi rumah budayanya melalui puisi-puisi yang terhimpun dalam antologi “Jenggirat!” ini. Dengan kata lain, Tengsoe melakukan pemugaran tekstual puitis rumah budayanya, melampaui kampung halaman secara fisikal-spasial, dengan mengerahkan seluruh ingatan, kenangan, penglihatan, dan pengharapannya terhadap Kota Banyuwangi yang terus bernapas penuh ‘jenggirat‘. Tak heran, dengan gaya aku-lirik yang cukup banyak, Tengsoe menulis puisi-puisi panjang (lebih panjang dari biasanya) yang keseluruhannya secara terpadu memberi gambaran baru tentang Kota Banyuwangi secara sosiokultural, sosioekonomis, religiokultural, dan lain-lain (bukan secara fisikal) secara mendalam dan luas. Dalam puisi-puisi itu Tengsoe tak cuma tenggelam dalam kesukaan, tetapi juga menata kembali gambaran tentang Banyuwangi. Dengan perkataan lain, Tengsoe menggunakan daya kritis dan kreatif, tak cuma daya simpati, resepsi, dan apresiasi. Puisi-puisi Tengsoe di sini menjadi bangunan baru rumah budayanya di Kota Banyuwangi. Di sini pulalah puisi Tengsoe punya kualitas etnografis sekaligus biografis atau autobiografis.

Dalam kondisi dan konteks tersebut, saya ingin menyebut puisi-puisi Tengsoe dalam antologi “Jenggirat!” ini menyodorkan suatu puitika autoetnografis (pinjam istilah dalam dunia penelitian kualitatif dan poskualitatif). Kenapa demikian? Pertama, sekalipun tetap mengandalkan perspektif komunikatif atau mendekati puisi sebagai komunikasi, Tengsoe melalui antologi ini menyodorkan puitika yang berbeda dengan puitika puisi-puisi sebelumnya. Di sini ada bangunan puitika yang ditawarkan, yang lebih tampak sebagai puitika multikultural. Kedua, puisi-puisi dalam antologi “Jenggirat!” ini menguarkan bau personalitas yang kuat di dalam jagat Banyuwangi. Dengan puisi-puisinya, penyair menuangkan memori, testimoni, apresiasi, resepsi, dan sensibilitas serta proyeksinya tentang Banyuwangi yang bukan hanya fisik-spasial. Dari situ Tengsoe lantas membuat perhitungan kritis dan konstruktif atas Banyuwangi, kemudian disuratkan dalam puisi-puisinya. Tak heran puisinya terhindar dari perangkap romantisme dan melodramatisme tentang Banyuwangi. Puisi-puisinya menawarkan kritisisme alternatif tentang Banyuwangi menurut personalitas Tengsoe. Tak heran, seperti saya singgung di atas, warna autobiografis kentara. Ketiga, kendati personalitas dan gaya aku-lirik tampak kuat dalam puisi-puisinya, antologi “Jenggirat!” ini bisa membebaskan diri dari ritus memuja diri atau mendominankan aku lirik. Pada dasarnya, puisi-puisi dalam antologi ini, yang panjang-panjang, melukiskan lanskap dan panorama budaya Banyuwangi plus yang lumayan mendalam. Di sinilah saya sebut puisi-puisi Tengsoe dalam antologi ini punya kualitas etnografis. Artinya, puisi-puisi Tengsoe selayaknya tulisan etnografis yang melukiskan kebudayaan Banyuwangi secara cukup dalam. Dengan tiga alasan tersebutlah, maka saya sebut antologi “Jenggirat!” ini menyodorkan puitika autobiografis dan etnografis, yang saya singkat menjadi puitika autoetnografis. Jadi, antologi “Jenggirat!” ini mencoba membangun puitika yang di dalamnya tergambarkan penyair melakukan pemugaran budayanya.

Seperti seorang autoetnografer yang biasa didalilkan dalam autoetnografi, dalam antologi “Jenggirat!” terlihat penyair menjadi seorang (1) pengingat sekaligus pencatat Banyuwangi beserta pernak-perniknya yang rajin dan tekun; (2) seorang pengamat sekaligus pencatat Banyuwangi yang tak kenal lelah; (3) seorang pemikir sekaligus penanggap Banyuwangi yang berani dan tanpa pretensi. Hasil melaksanakan tiga peran tersebut secara serempak dituangkan dalam 101 puisi panjang yang berpadu dalam antologi ini. Perhatikanlah, Tengsoe punya sensibilitas mitologis tentang Menakjingga, sabuk mangir, dan ritus kebo (sebagai contoh) hingga ke sumsum substansial, tapi dia juga melakukan kritik dengan alternatif tentang Menakjingga, sabuk mangir, jaran goyang, dan ritus kebo dalam zaman yang sudah berubah. Demikian juga dia punya resepsi dan memori yang jernih tentang lanskap dan geografi Banyuwangi seperti terlihat dalam puisi tentang peta Banyuwangi di tas punggung, tetapi dia juga melontarkan kritik dengan proyeksi untuk masa depan. Lebih-lebih testimoni dan resepsi historis sosiologisnya tentang tempat dan suasana konkret Banyuwangi — penyair tak cuma membiarkan apa adanya, tetapi mengkreasi begitu rupa agar sesuai dengan harapannya dan orang lain. Hal tersebut dilakukan dengan senantiasa memainkan tiga peran utama autoetnografer: mengingat, mengamati, dan menanggapi atau memikirkan semesta kebudayaan Banyuwangi. Di sinilah kita menyaksikan Tengsoe mengerjakan pemugaran psikokultural tekstual untuk kampung halaman Banyuwangi agar bisa menjadi rumah budaya yang nyaman didiami dan tentu tak tersesat dan terombang-ambing lagi seperti disuratkan dalam berbagai puisi dalam antologi ini.

Di antara 101 puisi panjangnya yang dihimpun dalam antologi ini, sebagian besar disesaki oleh berbagai sikap dan kondisi pikiran dan perasaan Tengsoe atau aku-lirik terhadap bumi atau semesta Blambangan (Banyuwangi). Berbagai pikiran dan perasaan itu — mulai nostalgia, testimoni, negasi, kritik dengan alternatif, sampai harapan proyektif — bertumpah ruah dalam tiap puisi di himpunan ini. Misal, puisi Ritus Kebo tak hanya nostalgia tentang salah satu khazanah mistikal-mitologis itu, tetapi juga kritik dan harapan proyektif yang terkait dengan perilaku pelaksanaan ritus kebo. Begitu juga puisi tentang jaran goyang berlimpah resepsi, kritik, dan rekonstruksi keberadaan jaran goyang di dalam kosmologi bumi Blambangan. Tampak juga puisi tentang Sri Tanjung yang berlimpahan sensibilitas, ingatan, kritik, dan harapan proyektif tentang bumi, sosok, dan mitos Sri Tanjung. Dalam puisi-puisi lain yang lebih berkisah ruang dan tempat sosiologis dan historis, kentara limpahan sikap dan pendirian kultural penyair kita terhadap rumah budayanya. Di situlah terlihat penyair Tengsoe mendayung di antara dua atau tiga karang berbeda ketika berhadapan dengan bumi Blambangan (Banyuwangi): dia tak membekukan, tapi juga membongkar dan menata kembali — dia tak hanya meromantisasi bumi Blambangan, tetapi malah mereintepretasi dan merekonstruksinya — dia tak hanya ingin bumi Blambangan tetap seperti saat dia pergi, tapi juga ingin seperti harapan dan angannya. Di situ penyair Tengsoe tak mau menyalahkan dan menghakimi gerak jenggirat bumi Blambangan, tapi malah menyalahkan diri sendiri (misal: dia merasa tersesat jauh). Penyair seolah melakukan retrospeksi dan introspeksi terhadap dirinya di dalam konstelasi jenggirat bumi Blambangan. Tak heran, dalam puisi-puisinya di sini kita melihat sikap penyair antara masgul dan geram, antara nostalgis dan rekonstruktif, antara mitologi irasional dan mitologi rasional, antara kosmologi jati dan kosmologi diperluas. Tampaknya, penyair Tengsoe memang tak kuasa mengintegrasikan kampung halaman dan rantau, tak kuasa membuat jembatan kosmologis dan mitologis yang bisa menjadikannya ulang-aling rantau dan kampung halaman. Tengsoe masih goyah di hamparan bumi yang kini dipijaknya dan dikenangnya. Puitika autoetnografis ini bagaikan hamparan suara batin penyair yang tratap-tratap mengalami dan menghadapi transformasi kosmologis-mitologis yang dialaminya.

Selamat! Tabik kawan!

***

*Prof. Dr. Djoko Saryono* – Guru Besar FS-UM